入試問題

入試問題 【共通テスト2024】数学ⅡB 解答と解説

2024年1月14日(日)に実施された、令和6年度(2024年度)共通テストの『数学Ⅱ・B』の解答と解説を掲載しています。解いてみた感想としは、難易度・計算量ともに昨年並みでした。昨年は積分でソメイヨシノの開花予想をさせられたり、数列で複利計算をさせられたりしましたが、今年は普通の数学をさせてたのが嬉しいです。

入試問題

入試問題  入試問題

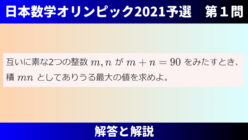

入試問題  数学オリンピック

数学オリンピック  数学オリンピック

数学オリンピック  入試問題

入試問題  入試問題

入試問題  面白い数学

面白い数学  面白い数学

面白い数学  面白い数学

面白い数学